Wenn Konformität das Selbst formt

Warum übernehmen wir Gewohnheiten, Meinungen und Lebensentwürfe, die gar nicht unsere sind? Und weshalb fühlt sich diese Anpassung oft bequem an?

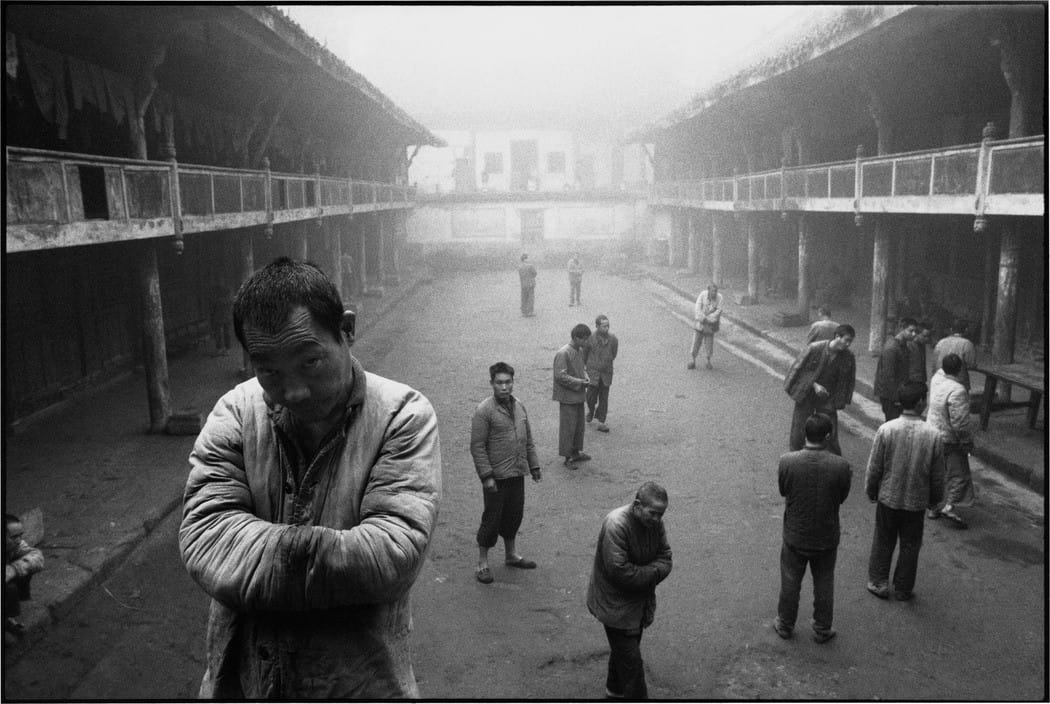

Diesen Mechanismus nennt man: Automaten-Konformität. Menschen übernehmen unbewusst die Überzeugungen und Verhaltensweisen ihrer unfreiwillig hineingeborenen Gesellschaft. Das ermöglicht ihnen, das angstbesetzte eigenständige Denken zu umgehen. Der Begriff „Automat“ unterstreicht dabei die roboterhafte, gedankenlose und oft unbewusste Natur dieser Anpassung: Man wird „identisch mit Millionen anderer Automaten“. So verlagert sich die Last der Wahl und Verantwortung effektiv vom Individuum auf die Gesellschaft.

Dies geschieht oft, weil der Mensch zwar die „Freiheit von“ (Befreiung von äusseren Zwängen) erlangt hat, aber die „Freiheit zu“ (die spontane Entfaltung des wahren Selbst) nicht entwickeln konnte. Das führt zu Gefühlen der Hoffnungslosigkeit, Isolation und Angst. Konformität wird dann zu einem leicht verfügbaren, wenngleich unerfüllenden Ersatz für verlorene Sicherheit.

Der Alltag der Anpassung

Die Automaten-Konformität zeigt sich in vielfältigen Lebensbereichen:

- Familiäre Projektion: Stell dir vor: Ein junges Mädchen ist musikalisch begabt und träumt davon, Musikerin zu werden. Ihre Eltern sind erfolgreiche Ärztinnen und sehen für ihre Tochter einen ähnlichen, „sicheren“ und angesehenen Weg vor. Sie äussern ihre Erwartungen subtil durch Gespräche über „Zukunftssicherheit“ oder „Verantwortung“. Fromm würde dies als Ausdruck irrationaler Autorität interpretieren, die auf Zwang und Unterwerfung basiert. Das Mädchen verinnerlicht diese „Ratschläge“ als gelebte Wahrheiten. Ihr musikalisches Talent und ihre Leidenschaft werden verdrängt, weil sie glaubt, so den elterlichen Erwartungen am besten zu entsprechen. Sie nimmt die „normativen“ Muster an, um die angstauslösende Last des freien Denkens und der individuellen Verantwortung zu vermeiden.

- Soziale Medien und der Druck, "dazuzugehören": Hier passen sich Individuen unbewusst an Trends und Erwartungen an. Sie übernehmen „normative Überzeugungen und Denkprozesse“ der Online-Gemeinschaft. Der Wunsch nach Anerkennung führt dazu, dass Menschen sich selbst zensieren und ihre Persönlichkeit anpassen, um die „scheinbare Sicherheit des Dazugehörens‘“ zu finden. Sie präsentieren eine idealisierte Version ihrer selbst und verlieren dabei ihre Authentizität.

- Konsumgesellschaft und die Illusion der Wahl: Die moderne Konsumgesellschaft fördert Konformität durch den Marketing-Charakter. Individuen passen ihre Persönlichkeit und Wünsche an Marktmechanismen an. Wenn Produkte als wünschenswert beworben werden, passen sich die Menschen den „standardisierten Geschmäckern“ an und kaufen, was „alle haben“, um sich nicht isoliert zu fühlen.

- Arbeitswelt und die Maske des Funktionierens: Auch hier findet sich die Automaten-Konformität wieder. Mitarbeiter passen sich den Routinen an und tun, was die Organisation vorschreibt. Das Individuum wird „zu einem Rädchen im Getriebe, das ‚funktioniert‘, aber seine innere Lebendigkeit verliert“. Die „Maske der Anpassung“ wird so perfekt, dass selbst die Person selbst „kaum noch weiss, was sie wirklich gewollt hätte“.

Der mentale Preis: Die Symptome unterdrückter Individualität

Die Konsequenzen dieses Selbstverlusts und der unterdrückten Individualität sind weitreichend und betreffen sowohl die psychische als auch die physische Gesundheit.

- Innere Leere & Entfremdung: Die „tiefe innere Leere“ ist ein Kernsymptom des Selbstverlusts. Fromm sah Entfremdung – das Getrenntsein von sich selbst, der Arbeit und der Gemeinschaft – als zentrales Problem der psychischen Gesundheit, das oft zu Langeweile, Apathie und Verzweiflung führt.

- Psychische Auswirkungen: Das Unterdrücken des wahren Selbst und ständige Konformität können zu erheblichen psychischen Belastungen führen, einschliesslich Angst, erhöhtem Stress und vermindertem Selbstwertgefühl. Selbstunterdrückung korreliert stark mit Depressionen und chronischer Müdigkeit.

- Burnout und psychosomatische Folgen: Burnout kann aus einer „Fehlausrichtung“ zwischen eigenen Werten und den Anforderungen des Umfelds resultieren, was zu Disharmonie und Energieverlust führt. Die psychischen Belastungen reichen über den mentalen Stress hinaus und können sich physisch manifestieren. Psychischer Stress kann das Nervensystem beeinflussen und Bedingungen für körperliche Krankheiten schaffen.

Die „tiefe Leere“ der jungen Musikerin ist somit nicht nur ein emotionaler Zustand, sondern ein Vorbote potenzieller körperlicher Beschwerden, da ihr innerer Konflikt chronischen Stress auf ihr System ausübt.

Schlusswort:

Konformität, verwurzelt in frühen Erfahrungen und verstärkt durch gesellschaftlichen Druck, führt zu tiefem Selbstverlust, innerer Leere und Entfremdung. Diese Flucht hat erhebliche psychologische und physische Kosten.

Fromm ruft uns auf, die „positive Freiheit“ zu leben: ein spontanes, produktives und authentisches Leben. Der Kampf gegen Konformität ist dabei nicht nur persönlich, sondern ein kollektives Bestreben für eine menschlichere, lebendigere und freiere Welt. Individualität, Autonomie und kritisches Bewusstsein zu pflegen, ist somit ein gesellschaftliches Notwendigkeit.