Menschsein – Das Rätsel unseres Bewusstseins

Was dich hier erwartet

Wir sprechen über das, was uns als Menschen ausmacht:

- Der Mensch ist einzigartig: Unser Bewusstsein unterscheidet sich von allem anderen. Es ist unser grösstes Geschenk und gleichzeitig unsere grösste Herausforderung.

- Wir gestalten unsere Welt: Weil wir biologisch "unfertig" sind, müssen wir kreativ sein und unsere Umgebung selbst formen. Das ist keine Wahl, sondern eine Notwendigkeit.

- Sinn finden ist unser Auftrag: Wir wissen, dass unser Leben begrenzt ist. Das drängt uns dazu, unseren eigenen Sinn zu finden. Eine Aufgabe, die wir oft verdrängen.

- Mehr als nur funktionieren: Es geht darum, authentisch zu leben und nicht nur den Erwartungen zu entsprechen. Das ist der eigentliche Unterschied.

Kennst du das? Ein plötzlicher Moment der Stille. Vielleicht mitten im Alltag oder nachts im Bett. Und dann taucht sie auf, diese eine Frage: Wer bin ich? Was mach ich hier?

Ein Reh, das gejagt wird und Todesangst hat, flieht, zittert, ruht sich aus – und am nächsten Morgen ist die Gefahr vergessen, als wäre sie nie gewesen. Das Reh fragt nicht, es ist einfach.

Wir Menschen sind anders. Wir denken, wir fühlen, wir erinnern uns und planen. Genau diese Fähigkeit, über unser eigenes Leben nachzudenken und es zu reflektieren, ist die Grundlage unserer Einzigartigkeit. Sie bringt uns Fragen, die kein Tier kennt, aber die unser Leben – und manchmal auch unser Leiden – stark beeinflussen.

Du bist mehr als du denkst: Das Bewusstsein als Bruch mit der Natur

Was genau unterscheidet uns also von all den anderen faszinierenden Lebewesen auf diesem Planeten? Es ist unsere Fähigkeit, uns selbst zu beobachten und über uns selbst nachzudenken.

Die doppelte Existenz: Ein Blick von aussen

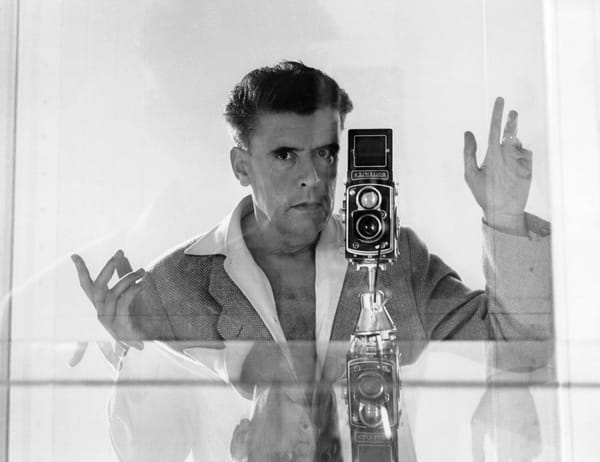

Der Philosoph Helmuth Plessner nannte das treffend unsere "exzentrische Positionalität". Stell dir vor, du bist wie ein Schauspieler, der nicht nur seine Rolle spielt, sondern sich gleichzeitig selbst dabei zusieht. Du bist nicht nur in der Welt – du weisst, dass du in der Welt bist. Du hast einen Körper, kannst dich selbst im Spiegel erkennen, über deine Gefühle nachdenken oder planen, was du nächste Woche tun wirst.

Diese doppelte Sichtweise – gleichzeitig Subjekt und Objekt des eigenen Seins zu sein – macht uns zu Lebewesen, die sich selbst beobachten, hinterfragen und gestalten können. Tiere handeln instinktiv. Wir reflektieren. Diese Distanz zum reinen Instinkt gibt uns eine enorme Freiheit, aber auch eine tiefe Unsicherheit.

Der Mensch als Mängelwesen: Die Notwendigkeit der Kreativität

Plessners "exzentrische Positionalität" zeigt uns die Freiheit und den Abstand, den unser Bewusstsein schafft. Doch diese Distanz hat ihren Preis, wie Arnold Gehlen eindrücklich beschreibt: Er sieht den Menschen als biologisch "unvollständig" oder ein "Mängelwesen". Denk mal darüber nach: Wir haben keine scharfen Krallen, kein dichtes Fell, keine automatischen, instinktiven Reaktionen, die uns perfekt an eine bestimmte Umgebung anpassen. Wir kommen "unfertig" zur Welt und bleiben es für lange Zeit.

Was uns bleibt, ist: handeln. Gestalten. Ausgleichen. Unsere biologischen "Mängel" zwingen uns, kreativ zu werden. Sprache, Kultur, Werkzeuge, Institutionen – all das sind keine Zufallsprodukte, sondern die Überlebensstrategien eines Wesens, das nicht einfach nur überleben kann, sondern überleben muss. Diese Notwendigkeit macht uns zu den flexibelsten und anpassungsfähigsten Lebewesen auf der Erde – aber auch zutiefst abhängig von selbst geschaffenen Regeln und Bedeutungen.

Wenn die Existenz selbst zum Auftrag wird

Arnold Gehlens Bild des "Mängelwesens" betont, wie wichtig menschliche Kreativität ist. Doch was bedeutet diese grundlegende "Unabgeschlossenheit" für unsere innere Sinnsuche? Durch unser Bewusstsein und unsere Vernunft fallen wir radikal aus dem natürlichen Zusammenhang heraus. Während ein Tier im Hier und Jetzt lebt, ist der Mensch das einzige Wesen, das weiss, dass es sterben wird. Das ist eine überwältigende Erkenntnis, die uns zwingt, uns mit unserer eigenen Existenz auseinanderzusetzen.

Diese Selbsterkenntnis erzeugt eine tiefe, oft unbewusste Unruhe. Sie drängt uns dazu, uns zu verwurzeln – in der Welt, in der Gesellschaft, im gesamten Kosmos. Wir suchen nach Sinn, nach Orientierung, nach Wahrheit. Diese Suche ist zutiefst existenziell. Denn wer nicht weiss, wer er ist, was wahr und gut ist – der funktioniert vielleicht, aber er lebt nicht wirklich.

Das unterscheidet uns grundlegend vom Tier: Wir haben nicht nur Bedürfnisse wie Hunger, Schlaf und Sexualität. Wir suchen über diese Bedürfnisse hinaus nach etwas, das nicht messbar ist: nach Liebe, nach Bedeutung, nach Transzendenz. Könnte es nicht die Suche nach "Wahrhaftigkeit" sein – ein Leben, das mit unserer inneren Wahrheit übereinstimmt?

Dein Bewusstsein der Existenz ist demnach nicht nur ein psychologisches Merkmal, sondern ein ethischer Auftrag: eine Antwort auf die grundlegende Frage, wer wir sein wollen, wenn uns niemand sagt, wer wir sein müssen.

Und doch, beobachten wir, dass die moderne Gesellschaft diesen wichtigen Auftrag oft verdrängt? Statt authentischer Selbstverwirklichung erleben wir oft eine erstickende Anpassung – wir funktionieren, um den Erwartungen zu entsprechen, zum Beispiel in einem Job, der uns nicht erfüllt, oder bei der Verfolgung von Idealen, die nicht unsere eigenen sind. Statt Wahrheit herrscht Ideologie. Statt Vernunft – reine Funktionalität. Wir fliehen vor der Tiefe unseres eigenen Bewusstseins, weil sie uns an unsere Verantwortung erinnert: Für uns selbst, für andere, für das Leben als Ganzes.

Tierisches Bewusstsein? Ähnlichkeiten und die menschliche Sonderrolle

Ja, die Forschung zeigt, dass Tiere zu erstaunlichen kognitiven Leistungen fähig sind. Manche benutzen Werkzeuge (z.B. Schimpansen), andere erkennen sich im Spiegel (wie Delfine, Elefanten oder Elstern), andere planen voraus (z.B. Raben, die Futter verstecken) oder zeigen soziale Intelligenz (wie Wölfe in komplexen Rudelstrukturen).

Bewusstsein ist keine einfache Ein-/Aus-Funktion, sondern ein vielschichtiges Spektrum. Doch in diesem Spektrum ist der Mensch ein ganz besonderer Fall – durch die einzigartige Kombination und Tiefe seiner Selbstreflexion:

- Wir haben ein episodisches Gedächtnis, das uns erlaubt, uns an persönliche Ereignisse zu erinnern und uns selbst in vergangenen Momenten zu "sehen" ("Was habe ich gestern getan und wie habe ich mich dabei gefühlt?").

- Wir können uns selbst im Spiegel erkennen und uns gleichzeitig von aussen betrachten, uns also als Teil der Welt und als Beobachter unserer selbst wahrnehmen.

- Wir besitzen eine ausgeprägte "Theory of Mind" (ToM), die uns ermöglicht, die Gedanken, Absichten und Gefühle anderer zu verstehen – eine Fähigkeit, die für Empathie, komplexe soziale Interaktion und moralisches Handeln unerlässlich ist.

- Wir können Jahre voraus planen und abstrakte Zukunftsvisionen entwickeln, die weit über das Hier und Jetzt hinausgehen.

- Wir gestalten Kulturen, die über Generationen hinweg weitergegeben, kritisiert und verändert werden können.

Die Tiefe unserer Selbstreflexion und die Komplexität unserer Sprache, die es uns erlaubt, über alles zu sprechen – auch über uns selbst, unser Bewusstsein und unsere Existenz – ist der entscheidende Unterschied.

Schlusswort: Menschsein als permanente Aufgabe

Wir sind also keine Tiere, die rein instinktiv leben. Und wir sind auch keine Götter, die über dem Naturgesetz stehen. Wir sind Menschen – einzigartig bewusst, fragend und oft zutiefst zweifelnd. Unser Bewusstsein ist ein evolutionärer Sonderfall: Es schenkt uns die schöpferische Kraft für Kultur, Sprache, Kunst und tiefes Mitgefühl. Doch es bringt auch die Last von Angst, Orientierungslosigkeit und die drängende Frage nach dem Sinn unserer Existenz mit sich. Die Vergangenheit hat uns gezeigt: Das Menschsein ist eine permanente Aufgabe.

Über den Autor

Sebastian Till Analytischer Beobachter & Autor von Gedankenkosmos

Ich betrachte die Welt durch die Linse der Literatur, um dem Menschsein auf den Grund zu gehen. In meinen Texten verbinde ich persönliche Beobachtungen mit psychologischen Fallstudien zu fiktiven Charakteren.

Hintergrund:

M.A. Pädagogik

B.Sc. Psychologie