Menschsein: Das Geschenk der Freiheit und die Last der Verantwortung

Was dich hier erwartet:

Wir reden über die Freiheit und ihre Tücken:

- Freiheit ist zwiespältig: Sie ist ein Geschenk, aber auch eine Last, die uns psychisch stark herausfordern kann.

- Der "Sündenfall" als Befreiung: Wir nutzen den biblischen Mythos als Bild dafür, wie die menschliche Freiheit und unser Bewusstsein entstanden sind.

- "Freiheit von" vs. "Freiheit zu": Es reicht nicht, von Zwängen befreit zu sein. Wahre Freiheit bedeutet, das eigene Leben aktiv zu gestalten.

- Die Flucht vor der Freiheit: Wir zeigen, wie wir versuchen, Angst und Unsicherheit zu entkommen – zum Beispiel durch starke Führer, Zerstörung oder übertriebene Anpassung.

- Innerer Kompass: Existenzielle Bedürfnisse: Was uns wirklich antreibt: Verbundenheit, Sinn, Selbstbestimmung, Wirksamkeit, Anerkennung und Freude.

- Positive Freiheit: Die Idee eines erfüllten Lebens durch Selbstbestimmung, sinnvolle Arbeit und liebevolle Beziehungen.

Im ersten Teil haben wir darüber gesprochen, wie einzigartig unser Bewusstsein ist – diese Fähigkeit, über uns selbst nachzudenken, die uns vor so viele wichtige Fragen stellt. Wir haben gesehen, wie Philosophen wie Plessner und Gehlen unsere "exzentrische Positionalität" und unser Dasein als "Mängelwesen" beschrieben haben, das kreativ sein muss, um zurechtzukommen. Aber was bedeutet dieses Bewusstsein für unser tägliches Leben? Es bringt eine unvermeidliche Freiheit mit sich, die gleichzeitig unser grösstes Geschenk und unsere grösste Herausforderung ist.

Heute tauchen wir in die Ideen von Erich Fromm ein, einem sehr wichtigen Denker des 20. Jahrhunderts. Er sah die Freiheit nicht nur als etwas Gutes, sondern als eine zutiefst zwiespältige Kraft. Sie stellt moderne Menschen vor psychische Probleme, die wir bis heute spüren.

Der Beginn der Freiheit: Ein biblischer Mythos und seine psychologische Wahrheit

Um die tiefere Bedeutung der Freiheit zu verstehen, hat Erich Fromm oft auf den biblischen Mythos von Adam und Eva zurückgeblickt. Im Garten Eden lebten sie in völliger Harmonie, ganz eins mit der Natur. Sie wussten nichts über sich selbst oder die Folgen ihres Handelns. Sie waren frei von Entscheidungen, Verantwortung und dem Wissen.

Doch dann kam der Biss in den Apfel – die Frucht vom Baum der Erkenntnis. Für uns symbolisiert dieser Akt den Moment, in dem der Mensch aus seiner ursprünglichen Einheit mit der Natur herausfällt. Mit dem Wissen um Gut und Böse, um sich selbst und seine Umgebung, erlangt der Mensch sein individuelles Bewusstsein. Er wird sich seiner Einzigartigkeit bewusst, aber auch seiner Trennung von der Natur und von anderen Menschen.

Dieser "Sündenfall" ist nicht als Bestrafung zu verstehen, sondern als die Geburtsstunde der menschlichen Freiheit. Adam und Eva wurden nicht nur aus dem Paradies vertrieben; sie wurden in die Freiheit entlassen. Eine Freiheit, die sie gleichzeitig mit Angst, Scham und einem Gefühl der Isolation erfüllte. Plötzlich waren sie allein mit sich selbst, ihrer Nacktheit und der Notwendigkeit, eigene Entscheidungen zu treffen und für sich selbst zu sorgen.

Dieser Mythos zeigt auf drastische Weise die Ambivalenz der Freiheit.

Freiheit von und Freiheit zu – Die Dialektik von Haben und Sein

Erich Fromm untersuchte die menschliche Existenz anhand der Konzepte von „Haben“ und „Sein“, die eng mit Freiheit und Identität verknüpft sind.

Die Existenzweise des „Habens“ ist geprägt von Besitzstreben, Konsum und der Angst vor Verlust. Menschen, die so leben, definieren sich über das, was sie besitzen – materielle Güter, Wissen oder sogar andere Menschen. Das führt zu Egozentrismus, Misstrauen und Einsamkeit, da Sicherheit und Identität von äusseren, vergänglichen Faktoren abhängen.

Im Gegensatz dazu steht die Existenzweise des „Seins“. Diese bedeutet die Lebendigkeit und eine authentische Bezogenheit zur Welt. Sie repräsentiert die wahre Natur und Wirklichkeit einer Person. Im Sein-Modus schöpfen Menschen Freude aus dem Geben und Teilen, nicht aus dem Besitz. Ihre Sicherheit und ihr Identitätsgefühl basieren auf dem Glauben was sie sind, und auf dem Bedürfnis nach Bezogenheit, Interesse, Liebe und Solidarität mit der Umwelt.

Fromm formulierte es so: „Wenn ich bin, der ich bin, und nicht, was ich habe, kann mich niemand berauben oder meine Sicherheit und mein Identitätsgefühl bedrohen. Mein Zentrum ist in mir selbst.“ Diese Existenzweise führt zu Freiheit von Neid, Eifersucht, Habgier und Konkurrenz.

„Freiheit von“: Die Befreiung

Das ist die Befreiung von äusseren Zwängen, alten Traditionen und autoritären Strukturen. Wie Adam und Eva sind wir nicht länger an eine vorgegebene Rolle oder automatische Zugehörigkeit gebunden. Wir können selbst entscheiden, was wir glauben, welchen Beruf wir ergreifen, wen wir lieben. Doch diese Loslösung von allem, was uns Halt gab, kann auch ein Gefühl der Heimatlosigkeit erzeugen.

„Freiheit zu“: Die aktive Gestaltung

Das ist der komplexere und oft unerfüllte Teil der Freiheit. Es ist die Fähigkeit, das eigene Leben aktiv, selbstbestimmt und produktiv zu gestalten. Es geht darum, sein volles Potenzial zu entfalten, eigene Werte zu entwickeln und einen inneren Kompass zu finden, der Orientierung jenseits äusserer Vorgaben bietet. Es ist die Freiheit, sich nicht nur zu lösen, sondern sich auch bewusst und aus freier Wahl zu verbinden – mit sich selbst, anderen Menschen und einem sinnvollen Leben.

Viele Menschen Menschen scheitern daran, die „Freiheit zu“ (Sein) zu erreichen, obwohl sie die „Freiheit von“ (Haben) erlangt haben. Sie sind von äusseren Bindungen befreit, finden aber keinen inneren Halt. Dieser Mangel führt zu Leere und Orientierungslosigkeit.

Ein Mensch, der in eine vorgegebene Gesellschaft hineingeboren wird, steht vor der riesigen Aufgabe, seine Individualität zu finden und zu leben. Doch genau dieser Weg zur persönlichen Entfaltung ist oft mit Angst verbunden – der berühmten „Furcht vor der Freiheit“.

Die Flucht vor der Freiheit: Wenn die Bürde zu gross wird

Die Angst und Unsicherheit, die aus dem Mangel an „Freiheit zu“ (Sein) entsteht, ist für den Menschen kaum auszuhalten. Um dieser existenziellen Belastung zu entkommen, entwickeln Menschen unbewusst verschiedene Fluchtmechanismen:

Autoritarismus

Das ist die Unterwerfung unter starke Führer:innen, Ideologien oder Systeme. Statt eigene Verantwortung zu tragen, gibt man sie bereitwillig ab, um in der Stärke einer Autorität externen Sicherheit und Orientierung zu finden. Dieser Mangel Charakter neigt dazu, sich Autoritäten unterzuordnen und gleichzeitig Macht über Schwächere auszuüben. Er sucht Stabilität in Hierarchien und hat ein starkes Bedürfnis nach Anpassung an gesellschaftliche Normen, da dies Stabilität und Zugehörigkeit verspricht. Fromm sah darin eine psychologische Grundlage für totalitäre Systeme und warnte, wie anfällig Menschen für solche Strukturen werden, wenn sie die persönliche Last nicht tragen können.

Destruktivität

Die Zerstörung von sich selbst oder anderen dient als Ausdruck innerer Ohnmacht und Frustration. Es ist ein verzweifelter Versuch, die Welt, die als bedrohlich und überwältigend empfunden wird, zu kontrollieren. Dies kann sich in Aggression gegen andere, aber auch in Selbstzerstörung (z.B. Sucht, selbstverletzendes Verhalten) zeigen.

Konformität

Die blindeste und vielleicht häufigste Flucht ist die Anpassung an gesellschaftliche Normen, Erwartungen und die Meinung der Mehrheit. Man verschmilzt mit der Masse, um dazuzugehören und die enorme Last der eigenen Individualität und Verantwortung nicht tragen zu müssen. Dies führt zu einem tiefgreifenden Selbstverlust, bei dem das Individuum aufhört, ein einzigartiges Wesen zu sein und sich stattdessen als das definiert, was andere von ihm erwarten. Die Maske der Anpassung wird zum wahren Gesicht, und die „Freiheit zu“ (Sein) wird gegen die scheinbare Sicherheit des „Dazugehörens“ eingetauscht. Man wird zu einem Rädchen im Getriebe, das „funktioniert“, aber seine innere Lebendigkeit verliert.

Diese Mechanismen dienen dazu, die Angst und der damit verbundenen Verantwortung zu vermeiden. Man gibt seine Authentizität und Selbstbestimmung auf, um sich in einem vermeintlich sicheren Rahmen zu bewegen – ein Tausch, der einen hohen Preis hat: den Verlust des eigenen Selbst.

Unser innerer Kompass: Die existenziellen Bedürfnisse, die uns leiten

Die menschliche Psyche ist tief in der Erfahrung von Verletzlichkeit, Ohnmacht und der begrenzten Lebenszeit verwurzelt ist. Der Mensch ist sich seiner Endlichkeit bewusst, spürt den nahen Tod als Möglichkeit und ringt deshalb mit Fragen nach Freiheit, Verantwortung und Sinn. Gerade diese existenziellen Voraussetzungen machen unsere Psyche zugleich so reich und so empfindlich.

Diese tieferliegenden Bedürfnisse teilen wir alle, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung:

- Verbundenheit: Das Verlangen, wirklich verbunden zu sein – mit Menschen, bei denen wir uns sicher und geborgen fühlen. Es ist das Bedürfnis, Teil von etwas Grösserem zu sein, ohne sich selbst zu verlieren.

- Sinn: Der Wunsch, Bedeutung zu erleben. Wir suchen nach einem „Wofür“, einem Zweck, der unserem Dasein Tiefe verleiht.

- Autonomie: Der Drang, selbst zu gestalten. Es ist der Wunsch nach Selbstbestimmung und innerer Führung, die Fähigkeit, aus eigenem Antrieb zu handeln.

- Wirksamkeit / Produktivität: Die Sehnsucht, wirksam zu sein und etwas zu hinterlassen, das über uns hinausgeht. Das Gefühl, einen positiven Einfluss zu haben und unsere Potenziale produktiv einzusetzen.

- Anerkennung: Der Wunsch, angenommen zu werden – nicht nur fürs Tun, sondern fürs Sein. Es ist der Wunsch nach bedingungsloser Akzeptanz und Wertschätzung des eigenen Seins.

- Freude: Der Impuls, Freude zu empfinden – nicht nur am Feierabend, sondern mitten am Tag. Die Fähigkeit, das Leben zu geniessen und Momente des Glücks bewusst zu erleben, nicht nur als Ablenkung, sondern als authentische Erfahrung.

Diese Bedürfnisse sind wie ein inneres Koordinatensystem. Sie zeigen uns, wann wir auf Kurs sind – und wann nicht. Doch die Realität läuft oft quer dazu. Und so geraten viele aus der Spur, ohne zu merken, was wirklich fehlt.

Der Weg zur positiven Freiheit: Fromms Vision einer menschlichen Existenz

Fromm sprach sich für eine „positive Freiheit“ aus. Dies ist eine Freiheit, die über das einfache Fehlen von Zwängen hinausgeht. Diese positive Freiheit soll keine Last sein, sondern die Verwirklichung dessen, was wir als Menschen sein können. Sie ist der Weg, wie wir die Schwierigkeiten der Freiheit bewältigen und ein erfülltes Leben führen, indem wir unser wahres Ich entfalten und authentisch handeln. Sie umfasst:

- Selbstbestimmung erlangen: Die Fähigkeit, eigene Entscheidungen aus innerer Überzeugung zu treffen und die volle Verantwortung dafür zu übernehmen. Es ist ein bewusster Akt der Wahl, wer man sein will, und nicht die Flucht vor sich selbst, die Unterwerfung unter fremde Autoritäten, destruktiven Mustern und der stillen Konformität.

- Produktive Arbeit leisten: Tätigkeiten, die Sinn stiften, zur Selbstverwirklichung beitragen und die eigenen kreativen Potenziale entfalten. Produktivität nicht nur das Schaffen von Gütern, sondern die Entfaltung menschlicher Kräfte in allen Lebensbereichen, sei es in der Kunst, der Wissenschaft oder der zwischenmenschlichen Interaktion.

- Liebevolle Beziehungen pflegen: Echte, tiefe zwischenmenschliche Verbindungen, die auf Gegenseitigkeit, Respekt und Verständnis basieren. Wir sehen wahre Liebe als die ultimative Form der Verbundenheit, die die Isolation überwindet, ohne die Individualität aufzugeben. Sie ist das Gegengewicht zur Entfremdung und ein zentraler Weg, um aus der Isolation der „Freiheit von“ (Haben) auszubrechen.

Diese Form der Freiheit ermöglicht es dem Menschen, sich selbst zu verwirklichen und authentisch zu leben. Es ist ein aktiver Prozess des Werdens, bei dem man sich ständig weiterentwickelt und die eigene Existenz bewusst gestaltet.

Schlusswort: Das Wunder und die Last, die du bist

Das Gespräch über die „Furcht vor der Freiheit“ und der Aufruf zur „positiven Freiheit“ sind heute wichtiger denn je. Sie fordern uns auf, nicht vor der Last der Freiheit zu fliehen, sondern sie als Chance zu begreifen: für Verantwortung, für Sinn, für ein Leben, das nicht einfach nur geschieht, sondern bewusst gestaltet wird. Es ist eine Einladung, den eigenen Kompass wiederzufinden und den Mut zu haben, „Ich“ zu sagen, auch wenn die Gesellschaft uns zur Anpassung drängt. Es ist der Weg, das eigene, einzigartige Individuum in einer komplexen Welt zu finden und zu entfalten.

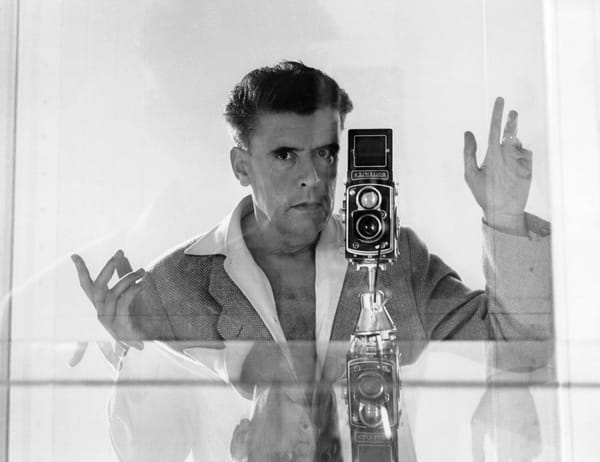

Über den Autor

Sebastian Till Analytischer Beobachter & Autor von Gedankenkosmos

Ich betrachte die Welt durch die Linse der Literatur, um dem Menschsein auf den Grund zu gehen. In meinen Texten verbinde ich persönliche Beobachtungen mit psychologischen Fallstudien zu fiktiven Charakteren.

Hintergrund:

M.A. Pädagogik

B.Sc. Psychologie