Die Vielschichtigkeit der Destruktivität:

Destruktive Mechanismen sind vielschichtig und zeigen sich auf individueller, sozialer sowie gesellschaftlicher Ebene. Sie entstehen oft aus dem Versuch, mit Schmerz, Ohnmacht oder Überforderung umzugehen.

Destruktivität gegen sich selbst.

Diese Mechanismen richten sich gegen die eigene Person, oft als fehlgeleitete Bewältigungsstrategien.

Direkte Selbstschädigung & Risikoverhalten:

- Körperliche Selbstverletzung: Bewusstes Zufügen von Verletzungen am eigenen Körper, wie Ritzen, Verbrennen oder Schlagen, ohne suizidale Absicht.

- Gesundheitsvernachlässigung: Das absichtliche Ignorieren von Krankheiten, schlechte Hygiene oder ungesunde Lebensweisen, wodurch die eigene Gesundheit gefährdet wird.

- Ausgeprägtes Risikoverhalten: Häufiges Eingehen unnötiger Gefahren, wie rücksichtsloses Fahren oder riskante Sportarten ohne Schutz, um starke Gefühle oder einen „Kick“ zu erleben.

- Hedonistischer Lebensstil: Exzessives Feiern, Konsumieren oder Ablenken, um unangenehme Gefühle oder Probleme zu vermeiden.

- Impulsivität/Mangelnde Impulskontrolle: Unüberlegte, spontane Handlungen, die oft zu negativen Konsequenzen führen und nicht kontrolliert werden können.

- Selbstbestrafung: Sich selbst absichtlich Schaden zufügen oder sich Dinge verweigern, um Schuld- oder Schamgefühle zu vermeiden.

- Soziale Isolation: Rückzug aus sozialen Kontakten und Vermeidung von echten wohlwollenden Beziehungen, was langfristig zu Einsamkeit und weiteren psychischen Problemen führen kann.

- Verweigerung medizinischer Hilfe: Notwendige Behandlungen oder Medikamente absichtlich nicht in Anspruch nehmen, obwohl sie dringend gebraucht werden.

- Selbstgefährdende Sexualität: Wiederholt riskante sexuelle Kontakte eingehen, ohne Schutz oder Rücksicht auf die eigene Gesundheit, Emotionalität.

Suchtverhalten & Essstörungen:

- Abhängigkeiten: Zwanghafter Konsum von Substanzen oder Verhaltensweisen (wie Alkohol, Drogen, Medikamente, Essen, Kaufen, Sex, Glücksspiel, Arbeit), um unangenehme Gefühle zu betäuben.

- Essstörungen: Krankhafte Verhaltensweisen rund ums Essen, wie extremes Hungern, Erbrechen oder Essanfälle, die der Selbstkontrolle oder Selbstbestrafung dienen.

- Übermässige Mediennutzung: Exzessives „Abtauchen“ in digitale Medien oder Computerspiele, um der Realität und eigenen Gefühlen zu entkommen.

- Pathologisches Kaufen (Kaufsucht): Wiederholtes, zwanghaftes Einkaufen, das zu finanziellen und emotionalen Problemen führt.

- Arbeitssucht: Übermässiges Arbeiten, um unangenehmen Gefühlen oder Konflikten zu entkommen, oft auf Kosten der eigenen Gesundheit und sozialer Beziehungen.

- Sportsucht: Zwanghafter Drang, exzessiv und oft selbst bei Erschöpfung, Verletzung oder Krankheit Sport zu treiben, wobei das Training den Alltag dominiert und soziale Kontakte sowie andere Lebensbereiche vernachlässigt werden.

Selbstsabotage:

- Aufschieben (Prokrastination): Wichtige Aufgaben werden immer wieder hinausgezögert, obwohl man weiss, dass dies langfristig schadet.

- Perfektionismus: Man setzt sich unrealistisch hohe Massstäbe und scheitert immer wieder an der eigenen Erwartung, was zu Frustration und Stillstand führt.

- Angst vor Erfolg: Aus Angst vor den Konsequenzen von Erfolg (z.B. mehr Verantwortung oder Neid anderer) sabotiert man unbewusst die eigenen Fortschritte.

- Angst vor Beziehungen: Aus Furcht vor Verletzungen oder Enttäuschungen vermeidet man enge Bindungen zu anderen Menschen.

- Angst vor Nähe: Man hält emotionale oder körperliche Distanz, weil man Angst hat, sich verletzlich zu zeigen oder Kontrolle zu verlieren.

- Zerstörung von Beziehungen: Durch destruktives Verhalten, Streit oder Rückzug werden Partnerschaften oder Freundschaften wiederholt sabotiert.

- Finanzielle Selbstschädigung: Man trifft Entscheidungen, die die eigenen Finanzen belasten, wie unnötige Ausgaben oder das Vermeiden von Sparen.

- Berufliche/akademische Selbstsabotage: Durch mangelndes Engagement, absichtliches Versagen oder das Ablehnen von Chancen blockiert man die eigene Karriere oder Ausbildung.

- Ständiges Grübeln und negative Denkmuster: Übermässiges Nachdenken über Fehler oder mögliche Misserfolge, was zu Lähmung und Handlungsunfähigkeit führt.

- Unfähigkeit, Entscheidungen zu treffen: Langes Zögern oder gar keine Entscheidung treffen, aus Angst vor Fehlern oder den Konsequenzen.

- Selbstkritik und negatives Selbstbild: Sich selbst ständig abwerten, an den eigenen Fähigkeiten zweifeln oder glauben, Erfolg nicht zu verdienen.

- Nicht Nein sagen können: Eigene Bedürfnisse werden ignoriert, um es anderen recht zu machen, was langfristig zur Überforderung führt.

- Eigene Bedürfnisse ignorieren: Eigene Wünsche und Ziele werden systematisch zurückgestellt oder nicht ernst genommen.

- Misstrauen gegenüber wohlwollenden Menschen: Ratgeber oder Unterstützer werden abgelehnt, weil man sich selbst nicht für unterstützenswert hält.

- Fokus auf vergangene Misserfolge: Anstatt aus Fehlern zu lernen, werden sie immer wieder ins Gedächtnis gerufen und bestätigen das negative Selbstbild.

Destruktive Denkmuster (Kognitive Verzerrungen):

- Schwarz-Weiss-Denken: Dinge werden nur in Extremen gesehen (z.B. alles ist entweder ein totaler Erfolg oder ein völliger Misserfolg), ohne Zwischentöne zuzulassen.

- Gedankenlesen: Man glaubt zu wissen, was andere denken (meist Negatives), ohne es tatsächlich zu wissen.

- Vergleichsdenken: Ständiges Vergleichen mit anderen, was meist zu Unzufriedenheit und Minderwertigkeitsgefühlen führt.

- Abwertung positiver Erfahrungen: Erfolge oder Komplimente werden heruntergespielt oder als Zufall abgetan.

- Emotionales Schlussfolgern: Man nimmt an, dass die eigenen Gefühle die Realität widerspiegeln.

- Katastrophisieren: Man rechnet ständig mit dem schlimmstmöglichen Ausgang und macht aus kleinen Problemen grosse Katastrophen.

- Personalisierung: Man bezieht neutrale oder negative Ereignisse übertrieben auf sich selbst und fühlt sich für vieles schuldig.

- Übergeneralisierung: Aus einem einzelnen negativen Erlebnis wird eine allgemeine Regel abgeleitet („Mir gelingt nie etwas“).

- Mentaler Filter (Fokus auf Negatives): Man nimmt ausschliesslich negative Aspekte einer Situation wahr und blendet Positives aus.

- Starre "Sollte"-Aussagen: Überhöhte, rigide Ansprüche an sich selbst oder andere (z.B. „Ich sollte immer perfekt sein“), die zu Druck und Enttäuschung führen.

- Selbstabwertung und übermässige Selbstkritik: Man sieht sich selbst als minderwertig, macht sich ständig Vorwürfe und glaubt, nichts wert zu sein.

- Grübeln/Gedankenkreisen: Endloses Nachdenken über Probleme, Fehler oder Sorgen, ohne zu einer Lösung zu kommen.

Emotionale Destruktivität & Identitätsprobleme:

- Unterdrückung von Emotionen: Eigene Gefühle werden nicht zugelassen oder kommuniziert, was langfristig zu innerer Anspannung und Unzufriedenheit führt.

- Gefühl der inneren Leere: Anhaltendes Empfinden von Sinnlosigkeit und emotionaler Leere, trotz äusserer Erfolge oder Beziehungen.

- Scham und Schuldgefühle: Übermässige, oft unbegründete Scham oder Schuld, die das Selbstwertgefühl stark beeinträchtigen.

- Bindungsprobleme: Schwierigkeiten, stabile und vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen, oft aus Angst vor Verletzung oder Ablehnung.

- Überangepasstheit (Konformität): Ständiges Anpassen an die Erwartungen anderer, wodurch die eigene Identität und Bedürfnisse verloren gehen.

- Selbstentfremdung: Das Gefühl, sich selbst fremd zu sein oder das eigene Leben wie von aussen zu betrachten.

- Emotionale Dysregulation: Schwierigkeiten, starke Emotionen wie Wut, Trauer oder Angst zu steuern, was zu impulsiven oder unangemessenen Reaktionen führt. (exzessives Feiern,...)

- Chronischer Zorn oder Groll: Anhaltende, nicht verarbeitete Wut oder (chronische) Verbitterung gegenüber sich selbst oder anderen.

- Passivität und Resignation (Opferrolle): Man fühlt sich machtlos, übernimmt keine Verantwortung und gibt äusseren Umständen die Schuld für das eigene Leben.

- Exzentrische Positionierung zur Identitätsfindung: Übertriebene Andersartigkeit oder Provokation, um sich selbst zu definieren und von anderen abzugrenzen.

- Identitätsdiffusion/-krise: Unsicherheit über die eigene Identität, Werte und Ziele, oft verbunden mit innerer Leere und Orientierungslosigkeit.

- Mangel an Selbstfürsorge (oft unter Leistungsdruck): Eigene Bedürfnisse werden ignoriert oder vernachlässigt, oft aus dem Gefühl heraus, ständig funktionieren zu müssen.

Destruktivität gegen andere.

Diese Verhaltensweisen schädigen Beziehungen und das soziale Umfeld.

Aggression & Gewalt:

- Physische Gewalt (z.B. Schlagen, Treten):

Andere werden durch körperliche Angriffe verletzt, um Macht auszuüben oder eigene Unsicherheiten zu kompensieren. - Töten oder körperliche Schädigung anderer Lebewesen:

Nicht nur physische Gewalt unter Menschen, sondern auch das Töten von Tieren oder das Zufügen von Schaden an Lebewesen allgemein.

Manipulation & Kontrolle:

- Emotionale Erpressung:

Andere werden durch Schuldgefühle oder Drohungen zu bestimmten Handlungen gezwungen. - Lügen und Betrug:

Andere werden durch bewusste Täuschung oder Verschweigen der Wahrheit in die Irre geführt. - Kontrollierendes Verhalten:

Andere werden in ihren Handlungen, Gedanken oder Entscheidungen eingeschränkt und überwacht. - Passiv-aggressive Kommunikation:

Negative Gefühle werden indirekt, oft durch Schweigen oder unterschwellige Bemerkungen, ausgedrückt, statt offen angesprochen.

Destruktive Kommunikationsmuster:

- Verteidigung/Gegenangriff statt Zuhören:

Auf Kritik oder Meinungen anderer wird sofort mit Rechtfertigung oder Gegenangriff reagiert, anstatt zuzuhören. - Mauern (Kommunikationsverweigerung):

Gespräche oder Austausch werden bewusst verweigert, um Konflikte zu vermeiden oder Macht auszuüben. - Persönliche Kritik (Angriff auf die Person):

Kritik richtet sich gegen die Person selbst und nicht gegen ihr Verhalten, was verletzend und demotivierend wirkt - Verachtung (Spott, Zynismus):

Andere werden durch abwertende, ironische oder spöttische Bemerkungen herabgesetzt. - Schuldzuweisungen:

Anderen wird die Verantwortung für Probleme oder Fehler gegeben, ohne selbst zur Lösung beizutragen. - Verbale Aggression (z.B. Beschimpfen, Schreien, Drohen):

Mit beleidigenden, drohenden oder lauten Worten werden andere verletzt oder eingeschüchtert.

Weitere Formen:

- Rachsucht/Nachtragendsein:

Anderen wird über längere Zeit wegen vergangener Konflikte übelgenommen oder nach Vergeltung gestrebt. - Vandalismus/Zerstörung von Eigentum:

Eigentum anderer wird absichtlich beschädigt oder zerstört, um ihnen zu schaden oder Macht zu demonstrieren. - Mobbing/Bullying:

Eine Person wird systematisch schikaniert, ausgegrenzt oder beleidigt, um sie zu isolieren oder zu demütigen. - Ausnutzung/Parasitismus:

Andere werden für eigene Vorteile benutzt, ohne Rücksicht auf deren Bedürfnisse oder Wohlbefinden. - Emotionale/Psychische Gewalt (z.B. Gaslighting, Demütigung, Einschüchterung, Isolation):

Andere werden durch Manipulation, Erniedrigung, Drohungen oder soziale Ausgrenzung seelisch verletzt und verunsichert. - Stehlen oder Nehmen von etwas, was einem nicht gegeben wurde:

Über Diebstahl hinaus: Unerlaubtes Nutzen von fremdem Eigentum, geistiger Diebstahl (Plagiat), Betrug, Steuerhinterziehung, Verletzung von Privatsphäre. - Unangemessenes sexuelles Verhalten:

Sexuelle Übergriffe, sexuelle Belästigung, Ehebruch, Missachtung der Bedürfnisse des Partners. - Streit provozierende Sprache:

Gerüchte verbreiten, Menschen gegeneinander aufhetzen, absichtlich Zwietracht in Gruppen oder Beziehungen stiften. - Gieriges Streben:

Neid, Gier, zwanghaftes Streben nach Besitz oder Eigenschaften anderer. - Böswilliges Denken:

Pläne schmieden, wie man anderen schaden oder sich rächen kann. - Verdrehtes, antagonistisches Denken:

Sich ständig im Recht fühlen, andere Meinungen nicht akzeptieren, innerlich ständig Streitgespräche führen.

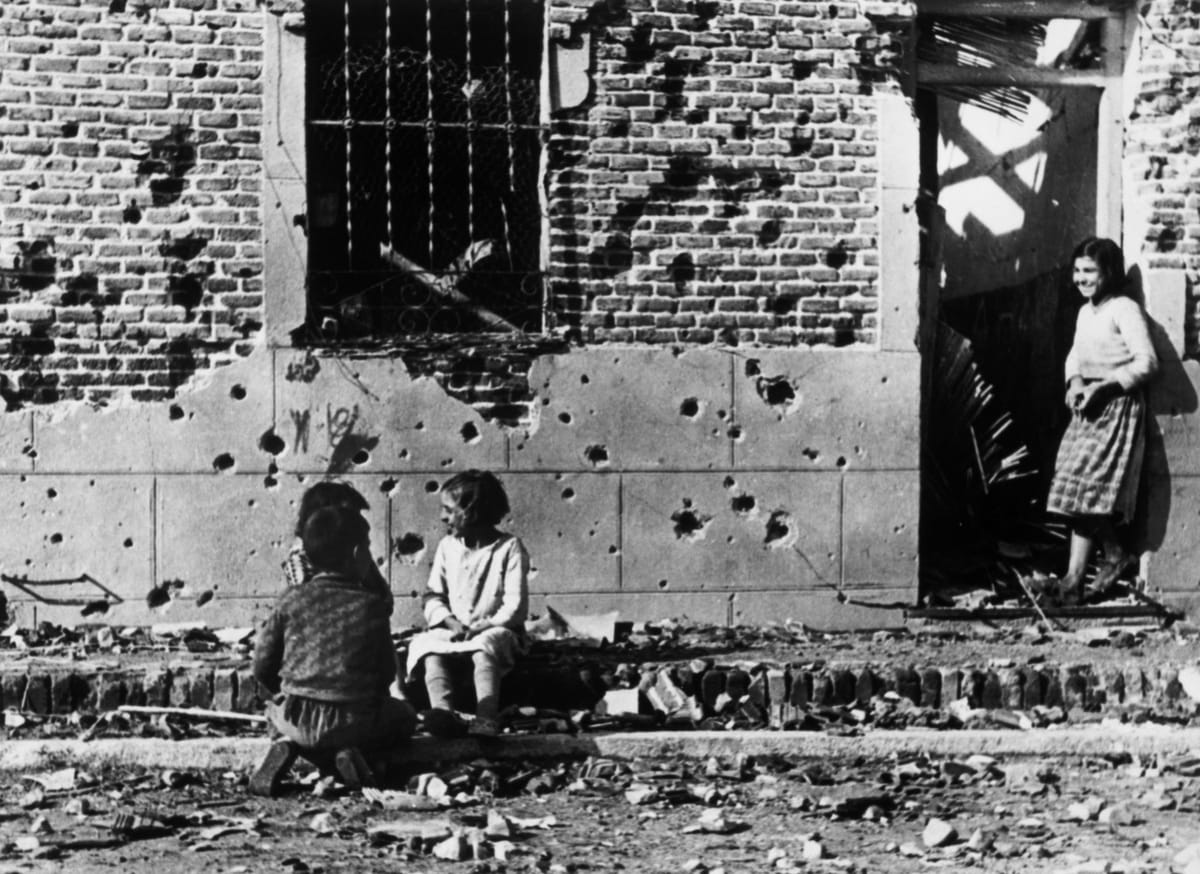

Systemische und gesellschaftliche Destruktivität.

Diese Mechanismen sind in grösseren sozialen oder institutionellen Strukturen verankert.

- Diskriminierung & Vorurteile: Systematische Benachteiligung von Gruppen.

- Korruption: Missbrauch von Macht zum persönlichen Vorteil.

- Autoritarismus & Tyrannei: Unterdrückung von Freiheit und Menschenrechten.

- Krieg & Konflikt: Systematische Gewalt und Zerstörung.

- Umweltzerstörung: Schädigung von Ökosystemen durch kurzfristige Gewinnorientierung oder Gedankenlosigkeit.

- Wirtschaftliche Ausbeutung: Ausnutzung von Arbeitnehmern oder Ressourcen.

- Propaganda & Desinformation: Gezielte Verbreitung falscher/manipulativer Informationen.

- Institutionalisierte Gewalt: In Strukturen von Institutionen verankerte Gewalt (z.B. Polizeibrutalität, ungerechte Rechtssysteme). Ursprung der Destruktivität:

Unabhängig von der Ausrichtung (gegen sich selbst, andere oder Systeme) wurzeln destruktive Mechanismen oft in tiefen Gefühlen von Ohnmacht, Angst, Frustration, Wut oder ungelösten Traumata. Sie stellen häufig einen verzweifelten Versuch dar, Kontrolle zu erlangen, Schmerz zu lindern oder mit einer als überwältigend empfundenen Realität umzugehen.